顎関節症がわかる!

顎関節症を知りましょう!

顎関節症とは?

顎関節症は「口が開かない」「顎が痛い」「顎が鳴る」と言う症状が主であり、顎関節症の症状を経験する人はおよそ2人に1人とも言われています。ただ大抵は一過性であり、ほとんどの症状は時間の経過とともに自然に症状が落ち着いてくることが多いのですが、中には慢性的な開口障害や痛みが持続するケースもあります。

顎関節症の正体とは?

たまにマスメディアで顎関節症は怖い病気として取り上げられているのを目にした方は多いと思います。それにより怖くなり病院を受診された方もいるのではないでしょうか。ただ、現在、顎関節症を本当に理解し対応できる歯科医は少ないのが現状です。この原因の一つには、顎関節症は大学教育の中できちんと教えていないことが挙げられます。なぜ顎関節症についてきちんとした教育ができないのでしょうか?その一つは、顎関節症は1つの決まった症状を示すわけではないことです。その原因もまた患者さんそれぞれです。ですから、教えようにも教えられないというのが本当の所と思います。しかし突き詰めて考えてみると、そこに顎関節症の正体が見えてきます。正体が見えればそこから原因をつかみ対処することも可能です。それではまず顎関節症の正体から考えていきましょう。

顎関節症の3つの正体

顎関節症の正体。

こう書くとすごく怖いものが出てくる気がしませんか?

顎関節症は本当に正体不明で、過去には、いろんな原因が犯人とされ、それに伴い様々な治療が行われてきました。しかしある人には効いても、ある人には効かない。効かないだけならまだしも、逆にひどく悪化することもありました。特に咬み合わせに手をつけたり、顎の手術をすることで、良くなる場合もありましたが、逆に長く苦しむことになった患者さんがいたのも事実です。こう考えると本当に怖いものがいる気がしてきますね。これは日本だけの問題ではなく世界的にも同様な状況でありました。そのような状況を踏まえ2012年に、アメリカの最も権威ある歯科学会である米国歯科研究学会から顎関節症の診断と治療に関する世界的な基本声明が出されました。

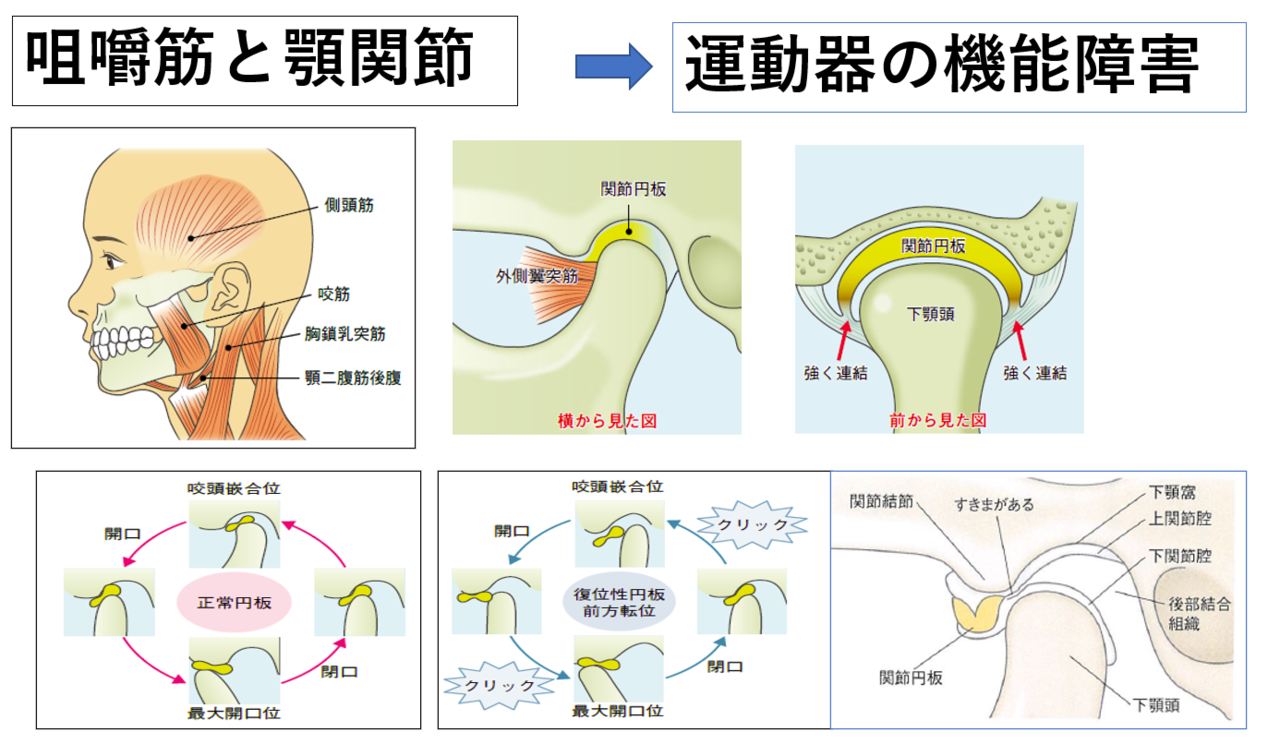

そこには、顎関節症の正体を、顎関節、咀嚼筋と関連諸組織を含む運動器の機能障害の一群としています。そうです。顎関節症の正体は筋肉と顎関節の疾患だったのですね。では、全身的な症状を示すことがあると言われているのはなぜでしょうか?これについても記載があります。顎関節症は通常急性の痛みや慢性の痛みを伴っていて、患者は同時に他の痛みを伴う疾患にかかっていることも多い。つまり顎関節症が原因で他の症状が出ているという事でなく、他の疾患が共存しているということです。ただ顎関節症の症状が強くなると、一緒に他の症状が強くなったり、顎関節症が治まると一緒に収まることもあります。これは別の原因が隠れている場合もありますし、あるいは逆に他の疾患の影響で顎関節症の症状もでていることがあるので、顎以外に症状がある場合は、担当医とよく相談し、顎関節症の治療と平行して他の科で診てもらう必要があります。

また、実は顎関節症は、心身症の典型例と言われています。心身症という言葉を聞かれた方も多いかと思いますが、心身症はどういう疾患かご存知でしょうか?心身症は、心身医科学会において「心身症とは身体疾患の中で、その発症や経過に心理社会的な因子が密接に関与。器質的ないし機能的障害がみとめられる病態をいう。神経症やうつ病など他の精神障害にともなう身体症状は除外する。」と定義されています。そうです。顎関節症の症状が強くなったり弱くなったりする、あるいは治りが悪いことにはストレスも関係しているのです。

ですから、顎関節症の診断をするに当たっては、患者さんから病気の経過や、日常での症状の変化やストレスについてお聞きしたり、痛む筋肉や関節を触って症状を確認することが重要であり、見えない部分についてはレントゲンやMRIなどが必要になることもあります。

もし顎関節症の症状が出た時に心得ておく必要があるのは、顎関節症はガンの様などんどん悪くなる病気ではなく、自然に良くなることも多いので焦らないことです。ですから日本顎関節学会では、顎関節症の治療を始める時に最初から歯を削ったり、顎の手術をしたりという後戻りできない治療ではなく、後戻りのできる治療から始めるよう警告しています。

では、顎関節症の正体の中心となる運動器の機能障害、心身症とは何か考えてみましょう!

1.運動機能の機能障害

身体を支える骨格系(骨とそれをつなぐ靭帯、関節、軟骨など)と骨格の運動を引き起こす筋(筋と腱など)をまとめて筋骨格系と呼びます。筋骨格はそれぞれが連携して働いており、どのひとつが悪くても顎がうまく動きません。また筋、関節などが同時に障害を受けることもあります。

筋骨格性の痛みの多くは構造の異常によるものではなく、生理機能の異常によるものであるため、レントゲンやMRIの画像所見と痛みは一致しないこと、誘因なく痛みが始まることが多いと言われています。筋骨格性の障害は機能障害であるため、その特徴として痛みは動かすことで悪化することです。ただ顎関節の中のズレなどが問題となっている場合はそれが痛みの原因になっていることがありますが、痛みはなく、口が開かない、顎が鳴るなどの症状のみの場合もあります。

この時の痛みの多くは、筋肉や関節の血液の循環障害です。血液の循環が悪いために、痛みを起こす物質がそこにとどまることで痛みを長引かせます。また痛みがあり顎を動かさないでいると、顎の関節の中がくっついてしまい(癒着)、さらに口が開かなくなります。つまり筋骨格性の障害を改善するためには血液の循環を良くすること。すなわち血液の循環を良くするためには痛くても動かすことが重要となります。また再発を防ぐ、あるいは予防するためにはスムーズに顎が動くことが大切です。ですから治療の目標は、痛みの消失よりも先に顎の機能の改善となり、機能が改善すれば痛みはそれに伴い軽減していきます。

2.心身症

心身症と言う言葉を聞いたことがある人は多いと思います。ただ心身症は「心の病である」と思っている人や精神病と混同されている人もいるかと思いますが、心身症は特定の病気を言うのではなくて、心が大きく関与する病気の群につけられた名称であり、重要なのは「基本的には体の病気」です。もちろん心身相関と言う言葉があるように、通常の病気においてもそれぞれを分けて考える事はできません。両者がそれぞれ影響し合っていますが、心身症はその病気の症状に、ストレスが強くかかわっているものを言います。つまり心身症は体の病気ですが、その発症や経過に「心理・社会的な要因」が大きく影響しているものとなります。ですから治療を行うに当たり、体の治療だけでなく、同時にストレスに対しての対応が必要となってきます。

仕事や家事が忙しいときや何か大変なことがあった時、疲れた時等に気づくと顎が痛くなったりしていませんか?

自律神経という言葉を聞いたことがあると思います。自律神経には交感神経と副交感神経があります。健康な状態では、この2つのバランスが上手く保たれています。ストレスがかかると自律神経の中の交感神経が優位に働きます。交感神経は体を活発に活動させる時に働く神経であり、交感神経が優位に働くことで血管が収縮し、循環障害がおこり痛みに繋がっていきます。ストレスから解放されると交感神経と逆の働きをする副交感神経が優位になり体のバランスも整うのですが、ストレスが続くと体のバランスが崩れたままとなり慢性的な痛みが引き起こされます。ストレスがあると噛みしめることが多くなり顎の筋肉や関節に負担が掛かり痛みを起こしやすくなるようです。

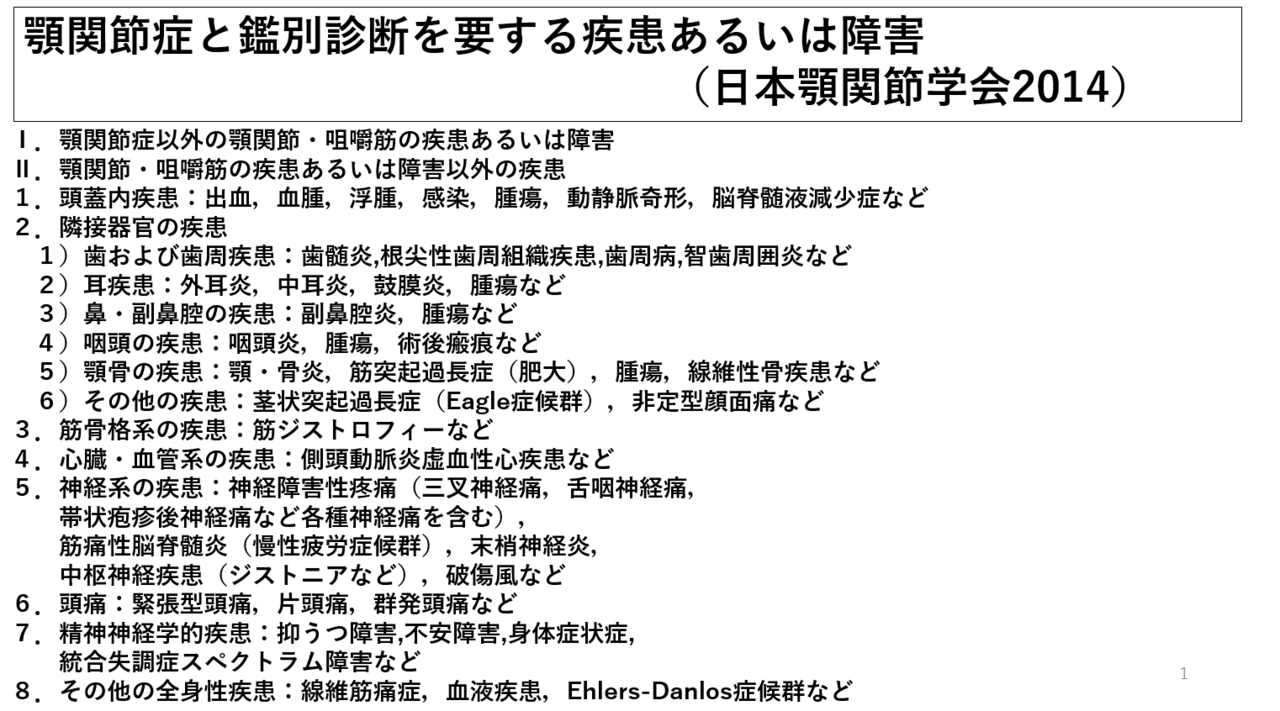

3.あなたの症状は本当に顎関節症?

顎が痛い、口が開かない、顎が鳴るなどの症状は顎関節症の可能性が高いのですが、顎関節症と同じような症状を示す別に病気はたくさんあります。

線維筋痛症という病気を聞いたことがあるでしょうか?線維筋痛症は体の広範囲に痛みを感じる病気ですが、その75%は顎関節症を併発していると言われています。また、痛みは、実際に悪くなっているところだけに痛みを感じるわけではありません。痛みは脳で感じるわけですが、傷ついているところから脳へ情報を伝える途中に問題が起こっていたり、あるいは脳の中の痛みの伝達回路に問題があると、実際に痛みの原因がないのに痛く感じることもあります。

治療をしているのになかなか症状が良くならない場合は、そもそも顎関節症でない、あるいは顎関節症ではあるが、他の病気が関連している可能性もあるので顎関節症専門医、口腔顔面痛専門医に相談すると良いでしょう。