顎関節症の症状と経過

1.顎関節症はどんな症状?

日本顎関節学会では、顎関節症の疾患概念を「顎関節症は,顎関節や咀嚼筋の疼痛,関節(雑)音,開口障害あるいは顎運動異常を主要症候とする障害の包括的診断名である。その病態は咀嚼筋痛障害,顎関節痛障害,顎関節円板障害および変形性顎関節症である。」としています。難しいですね。簡単に言えば、顎関節症は顎関節や咀嚼筋の痛み、顎が鳴る、口が開かないという症状を示す病気の集まりであり、顎関節症は1つの決まった病気ではないという事です。そこには筋肉の問題、顎関節の問題、関節円板(コラーゲンとよばれる線維の塊)の問題、骨の変形の4つのタイプがありそれぞれ問題となって症状を生じさせています。ですから、まずどこに問題があるかを診断することが必要です。顎関節症の症状で多いのは咬筋、側頭筋、外側翼突筋、顎二腹筋後腹、胸鎖乳突筋などです。顎関節は関節包という線維性の組織で包まれていて、その上に靭帯があり、上下の関節が離れてしまうのを防いでいます。この靭帯、関節包を取ると下顎頭という顎の骨とそれが治まっている下顎窩、その間には、関節円板というコラーゲンがつまった、顎が動くときにクッションの役割をする組織があります顎関節は他の関節と違い、口を開けた時にはその場で回転するだけでなく大きく開けた時には、下顎窩から外れて前に滑走します。これは経路が決まっており、ここから外れると脱臼となります。関節円板はこの時、下顎頭と関節の骨(関節隆起)の間に挟まりクッションの役目をします。ただ顎の関節に大きな負担が掛かると関節円板はズレてしまい、口を開けた時にズレていた関節円板が戻りその時に「カクン」と言う音がします。口を閉じてきた時にまたズレるのですがこの時には音が小さいか音がしないことが多いです。

関節円板がズレただけでなく形が変わってしまい骨とくっついてしまう(癒着)と口を開けようとしても動かなくなった関節円板が邪魔をして口が開かなくなります。ただ口が開かない状態には、筋肉が痛くて開かない場合もあり注意が必要です。

1)顎が痛い

顎関節症で最も多いのは顎の痛みです。痛む場所は耳の前の顎関節であったり、その周りの頬やこめかみなどが痛むことがあります。

顎関節症の痛みの特徴は口を開け閉めするなど顎を動かした時の痛みです。顎を動かさなくても痛むこともありますが、顎を動かすと痛みが増すのが特徴です。顎を動かさなくても痛みがあり、動かしても痛みが変わらない場合は顎関節症でない可能性があります。

2)口が開けられない(開口障害)

口が大きく開けられないケースには、大きく開けると痛いので開けられない、痛みはないが大きく開けられない、の2ケースがあります。

また、それまで口は開いたのに、何かのきっかけで「突然口が開けられなくなる場合」や「口が開けにくい状態」から始まり徐々に口が開けられなくなる場合などさまざまなケースがあり、その過程は診断を行うのに役立ちます。

今まで顎が鳴ることが多く、突然口が開けられなくなった場合には、関節円板が引っかかってしまったことが考えられます。その場合は、痛いのを我慢して開けようと思っても開けられません。ただたまにいろんな方向に顎を動かしているとカクッと音がして関節円板が戻ることで口が開くようになります。また、徐々に開けられなくなったり、痛いのを我慢すればある程度口が開けられる場合には筋肉が傷んで口が開けられなくなっている可能性があります。

3)顎が鳴る

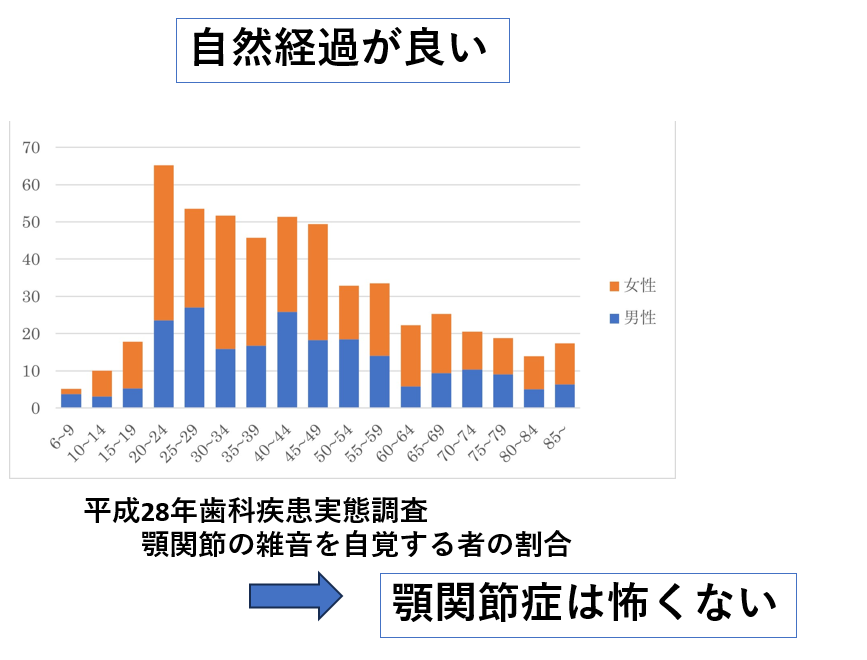

顎を動かした時に音がすることがあります。これを顎関節(雑)音と言います。なぜ(雑)なのでしょうか?雑音とは、本人が気になれば雑音、気にならなければ音ということです。一般の歯科健診などで、顎の検査をすると20~30%の人に顎関節の音が見られます。ただこれを気にしている人はあまりいません。音の原因の多くは、関節円板がズレていることです。30年ぐらい前までは、このズレを何とか治そうという試みがなされていました。アメリカでは円板を取ってしまいシリコンを代わりに入れる手術が行われていた時代があります。この手術の多くは失敗に終わり、口が開かなくなったり、痛みが取れなくなったりしたため大きな問題となり現在は行われていません。またずれた関節円板に顎の位置を合わせ、音がしない位置に咬み合わせを変えてしまう治療も多く行われていました。これは歯を何本も削って被せなければならないため、患者さんの負担も大きかったのですが、しばらくするとまた音が戻ってしまうことが多くみられました。このような中で症状の無い人の関節円板はどうなっているのか? という疑問がありましたが、関節円板の検査は造影剤を注射しないとできないことから、なかなか症状のない人の関節の状態を調べることはできなかったのですが、MRIが出てきたことにより、痛みなく関節円板の状態を調べることが出来るようになり、症状のない人の30~40%の人で関節円板がズレていることがわかったため、現在では円板がズレていること自体は問題がないとされて、痛みや開口障害のない関節円板のズレからくる顎関節音は治療の対象ではないとされ、顎関節(雑)音に対してのみの治療は行われないのが現状です。ただ、顎の音は、噛みしめる癖があったり、片方だけで食べる癖があったり、顎関節に負担をかけると出やすいので、日常での癖を治す事や、音がしないように口を開ける練習をすることで、音の大きさが軽減する事や引っ掛かりがすくなることもあるため、セルフケアは行ってもいいかと思います。

4)口は開くけど違和感がある

顎に違和感があり、歯科で診てもらったけれども、口は開くので問題ないと言われて納得いかず来院する患者さんがいます。

口は通常どおり開いていても、関節円板のズレや筋肉の緊張のせいで関節の動きが悪くて違和感が出ている場合があります。この場合はセルフケアを適切に行い、関節の動きがスムーズとなり、左右の関節のバランスが取れることで症状が軽減する可能性があります。専門医にご相談ください。

5)頭痛や肩こりは顎関節症か?

顎関節症は顎関節とそれに関係する筋肉の問題です。と言っても実際には顎関節症の患者さんは、顎の症状の他にいろんな症状を訴える事が多いのも事実です。これは、他の病気が共存している可能性もありますが、筋骨格系の運動障害として顎関節症を捉えると、筋肉や関節に何らかの負担が掛かり顎の症状が出ているとすると、頭の筋肉や頭を支える首の筋肉に痛みが出てもおかしくはありません。ですから顎関節症の治療を行うことで頭痛や肩こりが軽減することもあります。ただ頭痛や肩こりの原因は様々ですので、あまり酷い場合には神経内科や頭痛外来などを受診してみることも考えてみてください。

2.顎関節症は放置したらどうなるの?

顎関節症は、通常、ほっておいても大部分の人は自然に症状が軽くなります。悪性疾患の様に、徐々に症状が悪化することはありません。ただ中には、慢性的な痛みとなったり、だんだんと悪くなることもありますが、そのほとんどは心身症や他の病気が絡んでおり、大抵は心配ありません。ただ自然に治る場合が多いと言っても、適切に対応すれば、もっと早く治る。あるいは慢性痛への移行が防げると言われているので、症状が改善しづらい場合は早めに専門医に相談したほうがいいでしょう。しかし症状が出ているときに、あわてて咬み合せを調整するような、後戻りができない治療を行うと、そこからかえって症状が悪化することがあります。関節や筋肉の状態が悪いという事は、これにより顎の位置が変わり、一時的に咬み合せが悪くなっている場合が多いので、そのような時に咬み合わせを変えてしまうとかえって咬み合わなくなっていってしまうので、治療はまず、生活習慣の改善、運動療法など簡単にできることからはじめることが大切です。

最初にお話ししたように顎関節症の治療はまだ確立されていない部分があり、いろんな考え方があります。実際、咬み合せが問題で顎関節症が生じているケースがあるのも事実です。ただ咬み合わせに手をつけなくても治るケースが多い。

とすると、まず簡単に出来ることから行う方が、リスクが少ないかと思います。