顎関節症の原因は?

1.顎関節症の原因は多因子です!

顎関節症の原因を考えてみましょう。咬み合わせが悪いから顎関節症になる。そう考えられていた時代がありました。ありましたと書きましたが、メディアなどで顎関節症が取り上げられる時には、咬み合せの不調が顎関節症を引き起こすことや、全身的な症状、精神的な症状を引き起こし大変怖い病気であると強調されていて、怖い思いをされた方もいるのではないでしょうか?

まず咬み合わせと顎関節症の関係ですが、現在では世界的な見解として、関係あるときもあるし、ない時もあるとされています。でも実際、咬み合わせが悪い人が顎関節症になり、咬み合わせを治したことで症状が治ることもあります。

これはどういう事か考えてみたいと思います。

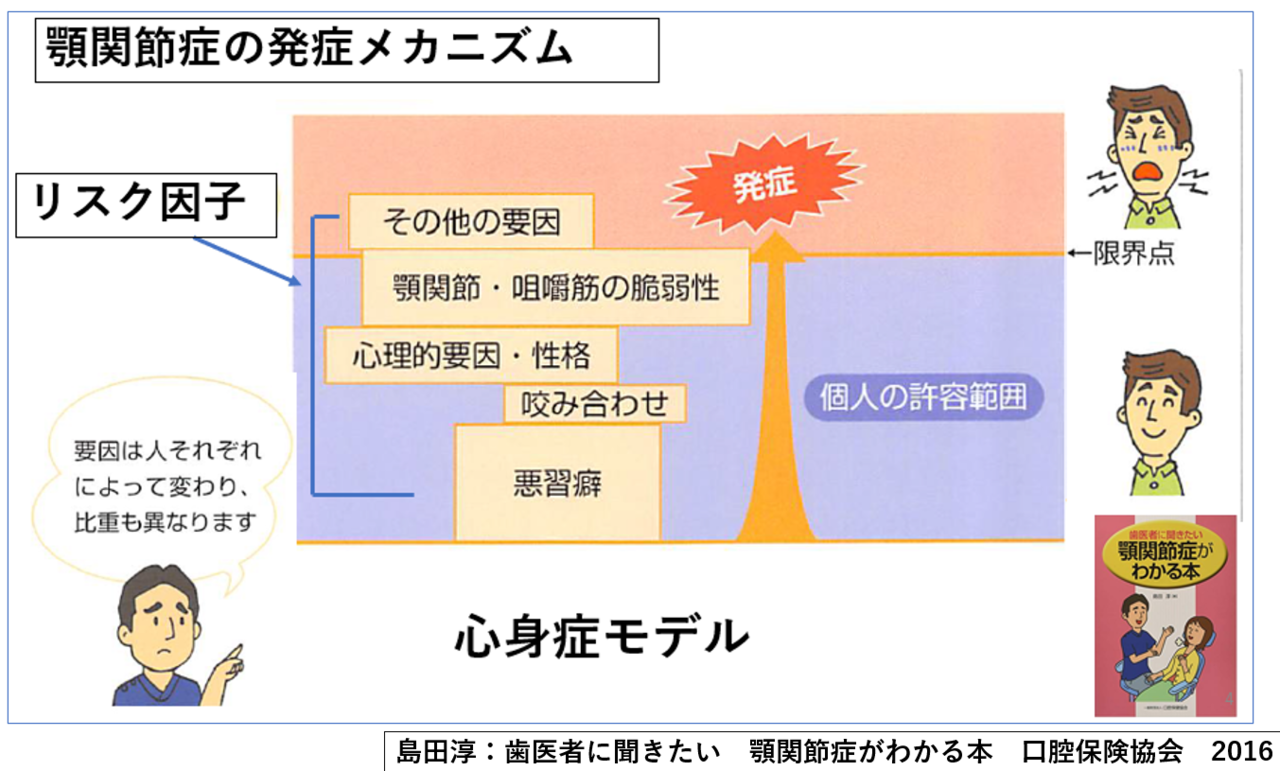

まず、原因と結果について考えてみましょう。すべての原因は、必ず決まった一つのことから起こるでしょうか?人間は機械ではありません。疲れているときもあれば調子のよいときもありますよね。仕事や家庭でイヤなことがあれば気が重くなりますね。また力仕事が多ければ歯をかみしめる事が多くなるかもしれません。実際、咬み合わせが悪い人はみんな顎関節症になるのでしょうか?周りを見渡してみてください。咬み合わせは悪そうなのに、何でもバリバリ食べている人がいますよね。1つの病気に1つの原因を当てはめるのを単一原因説と言いますが、咬み合わせの良し悪しだけが顎関節症の症状を左右するわけではなく、いくつかの要因が積み重なり、顎の関節や筋肉が個人の許容範囲を超えてしまった時に症状が出る多因子病因説が現在は考えられています。

治療効果とは?

咬み合わせの治療は必ず必要か?

2.大きな原因は生活習慣と悪習癖

自分でできることは?

1)症状の確認と様子を見ていい場合と

病院に行った方がいい場合

症状が出た時の基本的な考え方は、前章でも書きましたが、さっきまで何ともなかったのに急に痛くなり、原因が分からないとなると不安になると思いますが、顎関節症は致命的な病気ではないので焦らないことです。まず落ち着いて、どんな症状か確認してみましょう。何もしなくても痛い?口を開けると痛い?口が開かない?かみしめると痛い?顎が鳴る?

どうでしょう?痛みがある場合は、まず安静にすることです。何もしないでも痛い場合、顎を動かすと痛みが増すかどうか確認してみましょう。動かしても痛みが増さないとすると顎関節症ではない可能性があります。早めに病院へ行かれることをお勧めします。また腫れた感じがあるようでしたらやはり早めに病院へ行きましょう。顎関節症は感染症ではないので腫れることはありません。

何もしなければ痛くないとすれば、少し口を開けてみましょう。口は開きますか?痛みはどうでしょう?まずは安静にすることです。あまり顎を動かさず、食べるのも柔らかいものを食べてなるべく顎に負担が掛からない様にしてください。

痛みが強い場合は、湿布やマッサージが効果的な場合があります。また生活習慣に気をつけることも必要です。1週間くらい様子をみて症状が徐々に軽くなる、あるいは治まってしまえばもう少し様子を見ても良いかと思います。

1週間たっても良くならない場合は、歯科を受診してください。ただ顎関節症は、得意な先生とそうでない先生がありますので、日本顎関節学会のHPなどを参考にしてください。

2)痛みが出た時にすぐに自分でできる事

顎関節症の痛みは、ほとんどが筋骨格系の運動障害による痛みです。これは虚血性の痛み、すなわち血の流れが悪くなっての痛みです。ですから血の流れを良くして、痛みを起こす物質を洗い流すことです。

急に強く痛んだ時には、まず安静です。ただ何もしないで痛む場合には冷やすことです。

動かさなくてもズキズキ痛む時は冷やしましょう。ただあまり冷やしすぎると血行障害が進み、治りが悪くなるので、タオルを濡らして5~10分程度冷やしてください。

動かした時だけ痛いようでしたら、濡れたタオルを温めたり、ホットパットを電子レンジで温めたりして痛い所を温めましょう。

お湯で温めたタオルを痛い所に当ててください。痛む筋肉は皮膚から少し深い所にあるので、なかなか温度が浸透しづらいのですが、乾いたものよりも濡れた物を長く当てておいた方が温まりやすいようです。

痛みが強いようであれば、市販の痛み止めを飲むか早めに病院へ行くようにしましょう。