機能改善のセルフケア

機能改善のセルフケアとは?

顎関節症では、患者さん自身が行うセルフケアが大変有効で重要であるのはここまでお話ししてきたとおりです。

日常生活で気をつけていただくことの他に、症状を改善するために行っていただきたいことがあります。顎関節症の痛みは、筋骨格系の運動障害とのお話を最初にしました。以前は痛みがあれば安静にすることが重要であるとされていました。当然痛みがかなり強ければ、安静にすることです。これについては前項を参考にしてください。

何もしないでの痛みが無くなり口を開けた時や咬んだ時の痛みだけになったら顎を積極的に治すためのセルフケアを行います。顎の痛みは、筋肉や関節の血行障害が原因ですので、積極的に動かすことです。つまり、運動機能の改善が痛みの改善につながります。ここで注意していただきたいのは、顎の動く範囲が広がり、真っ直ぐに大きく開けられるようになってくると、それに伴って痛みが取れてくる。わかりやすく言うと、痛いのを我慢して動かしていると、そのうちに痛みが取れてくるという事です。つまり動くようになると今まで使っていなかったところが動くようになるので、痛みが強くなったり、関節が動くことで、開けた時や閉じる時に顎が鳴ることがあります(カクンやザラザラなど)。最初は驚くかもしれませんが、これは動いているという事なので気にしないでください。

実際、なかなか痛みが取れず来院する患者さんにお話を聞くと、怖くて動かせない、あるいは診てくれた先生から安静にするように言われたというケースが多いです。詳しくは治療の所でお話ししますが、そんな時にゆっくりと顎を伸ばしてあげるとすぐに楽になることも多く、患者さんは驚かれます。

ただやみくもに動かすと却って逆効果となることもありますので次からのやり方の説明をよく参考にしてください。

顎を積極的に治す機能改善のセルフケアには、筋肉に対するもの、関節の動く範囲を広げるものなどのストレッチがあります。

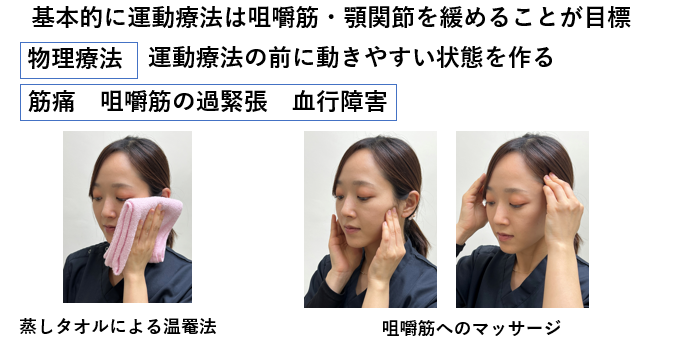

機能改善のセルフケアを行う前に(物理療法)

機能改善のセルフケアを行う前に、顎関節や咀嚼筋を緩めていた方が効果が高いです。

温罨法といって、タオルをお湯で濡らして痛いところにあてる方法(入浴して温めても良いです)やマッサージを行うことによって、顎関節、咀嚼筋を動きやすくします。

マッサージは、顎の筋肉の痛みに対して、痛みがある部分に自らの手指を使い、痛みのない範囲で行います。

下図を参考にしてください。

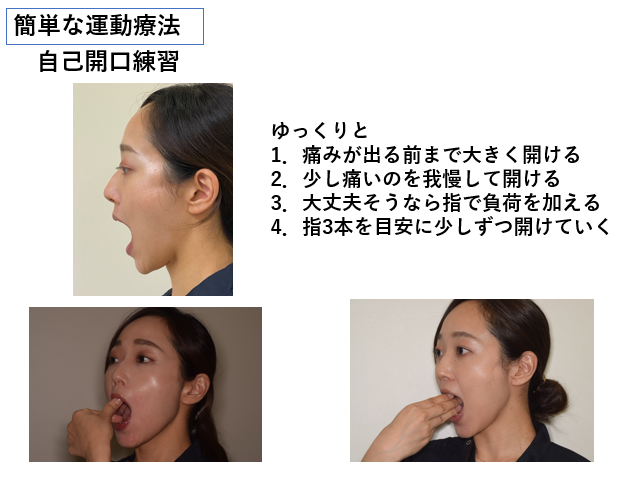

(1)一番簡単な機能改善のセルフケア

自己開口練習(下図を参考にしてください)

口を開けるとき、顎は2段階で動きます。軽い開口では顎の関節は回転しかしませんが、大きく開けると関節は滑走といって顎の骨(下顎頭)は前に出ます。日常生活では、あくびやよっぽど大きなものを食べないかぎりは、回転だけです。ただ大きく開ける事がないと顎の筋肉が伸びず、顎の関節や筋肉が固くなり次第に動きが悪くなり、無意識の咬みしめやくいしばりが出やすい状況になります。

顎の動きが悪い、疲れやすいと思ったら、大きく口をあける(指を横に3本)ことが顎のストレッチになります。

入浴時など顎が柔らかくなった時に、口に指3本いれて5秒ぐらい保持すると簡単な顎のストレッチになります。顎が痛いときはマッサージも有用ですが、顎を伸ばさないと筋肉、関節は柔らかくなりません。

これが自己開口練習といって、もっとも基本的な機能改善のセルフケア(運動療法)となります。痛みがあるときは、痛くない程度に何回か開口、少し痛いのを我慢して開口と順に行っていくと軽度な症状でしたら、これだけで改善します。

痛みを我慢するのではなく、痛くないようにするためには、お風呂で行ったり、タオルをお湯で濡らして痛いところにあてながらやると痛みが少なく効果的です。

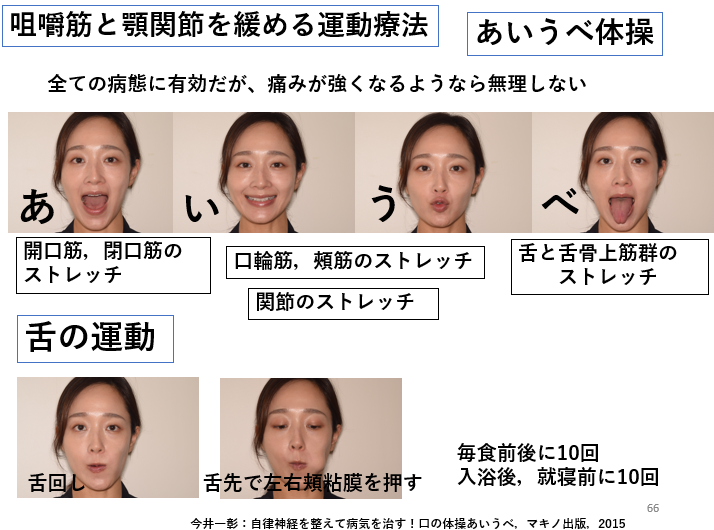

(2)顎関節と咀嚼筋を緩めるセルフケア

あいうべ体操、舌回し(下図を参考にしてください)

顎関節症の患者さんの多くは、顎関節、咀嚼筋だけでなく、舌や口唇の筋肉も硬くなったり筋力の低下がみられることが多いです。つまり顎関節症は顎関節、咀嚼筋の問題だけでなく、口の機能に問題が生じていて、歳を取るにしたがって、これがすすみ、口の中を咬みやすくなる、飲み込みづらい、よくむせるなどの症状がでてきて、誤嚥性肺炎のリスクも高くなるといわれています。そこで、顎関節症だけでなく口腔機能改善のためのセルフケア(運動療法)として、医師の今井一彰先生が考案された「あいうべ体操」と舌回しが効果があります。特に舌を出すと顎の関節のストレッチにもなります。交感神経の緊張を緩める効果もあると言われており、毎食前、入浴時、就寝前に10回ほど行ってみてください。

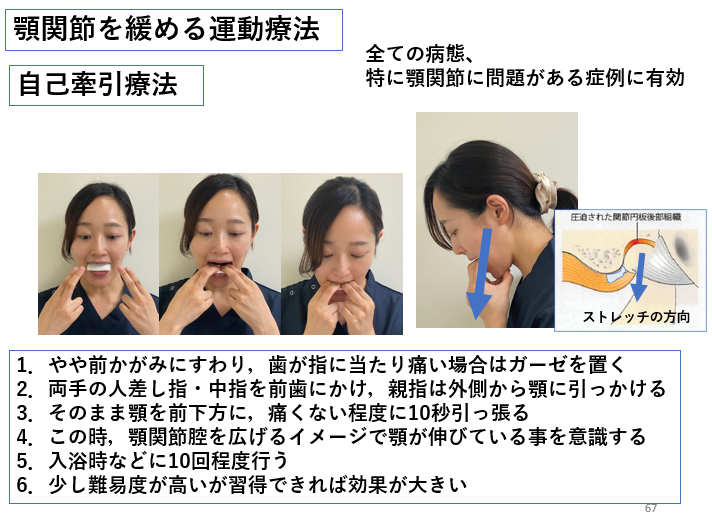

(3)顎関節を緩めるセルフケア

顎関節ストレッチです。咀嚼筋にも効果があります

自己牽引療法(図を参考にしてください)

ストレッチは、患者さん自身が下の顎を自分の手指にて前下方に引っ張ってもらいます。これにより狭くなった顎の関節の中を広げることで、血液などの循環を良くすることで症状の改善を期待します。特に入浴時に行うと効果的です。

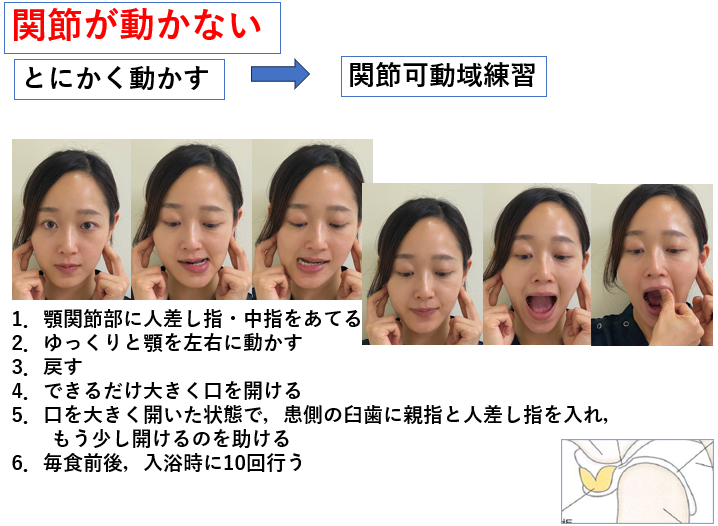

(4)とにかく口が開かない

関節可動域練習(下図を参考にしてください)

顎の関節の動きが悪くなっている場合に、関節の運動範囲を広げることを目的に行います。この時、前に書きましたように関節円板がズレていても気にしないで行います。また、無理に力を入れすぎると関節を痛めるのでゆっくり徐々に力を入れるようにして下さい。

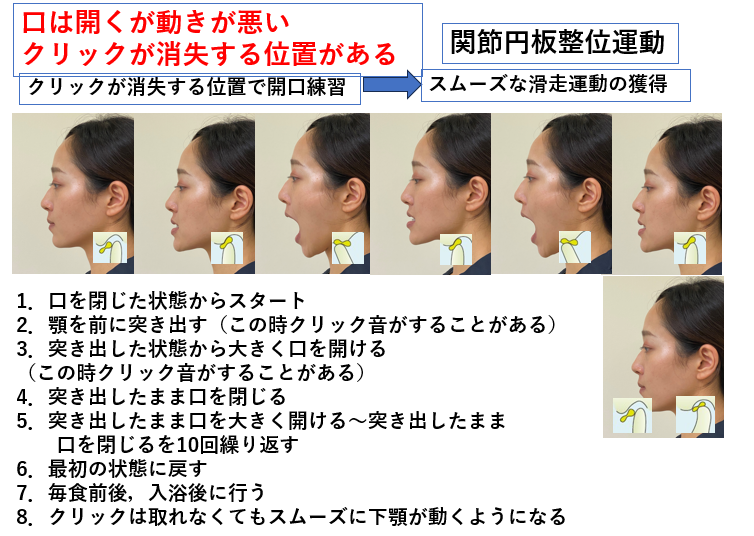

(5)口は開くが動きが悪い

口は開くが動きが悪い、あるいは

顎が鳴るが顎を前に出して開けると音がしない場合

関節円板整位運動(下図を参考にしてください)

ズレている関節円板を無理にもどす必要はないと書きましたが、中途半端に引っかかっていてそれが、痛みの原因となっている場合には、ズレているのを戻すことを目標にするのではなく、位置を戻した状態で口の開け閉めをすることで動きが悪くなっている関節円板の動きを良くすること、関節円板の形態変化を期待することで引っ掛かりを少なくし痛みを取ることを目標に運動を行います。

対象は、口は開くが動きが悪い、口を開けたとき左右に顎が揺れる、口を開けた時に顎が鳴る(カクンという音が多い)が顎を前に出して開けると音がしなくなる場合、顎を前に出した状態での口の開け閉めを10回行います。音がした場合も同じように行います。引っ掛かりが大きい場合は痛みが強く出ることもあるのでその場合は無理をしないでください。

また顎がズレづらいように両顎に手をあてて行うとより効果的です。

上手くすると音は少なくなることもありますが、それはおまけと思っていてください。

機能改善のセルフケアを行うにあたっての注意

セルフケアを行うことで痛みが出てきたり、音がする、音の感じが変わることがあります。動かない関節や筋肉が動くようになると最初は痛みがでて、その後動きがよくなるに伴って痛みが取れてくる場合がほとんどですが、痛みが強く出でる場合には、あまり無理をしないで、少し休み、痛みが軽減してから続けてください。

・心配な場合、痛みが強く、セルフケアを止めても軽減しない場合には、歯科医院を受診して診察してもらってください。

・たまに顎の状態が変わると咬み合わせが変わる場合があります。そのような場合はセルフケアを止めて2,3日様子を見てください。変化がないようでしたら歯科医院を受診し相談してください。